学院概况 首页» 学院概况

2025-09-12

“食”代强音|谢留明

谢留明,男,汉族,中共党员,2020级食品科学与工程专业博士研究生。在读期间,以第一作者在Trends in Food Science & Technology等国际高水平期刊上发表SCI论文13篇(12篇为中国科学院一区),其中ESI高被引论文1篇,封面论文1篇,单篇被引超200次,累计IF>100,单篇最高IF>16,IF>10有3篇,H指数=11。申请发明专利3项。参与多项国家级基金项目,主持江西省创新项目1项,担任Trends in Food Science & Technology等十余家SCI期刊审稿人,江西省科学教育学会会员。曾连续获2023、2022年国家研究生奖学金,2022年江西省研究生“十佳学术之星”,江西省科学教育学会论文特等奖2项,南昌大学“刘幸鹏”优秀学生奖学金、特等学业奖学金、高水平科研成果奖、第一届全国食品生物技术大会研究生论坛优秀报告奖和优秀墙报奖等;积极参与国际合作交流,是俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学夏令营交流短期项目营员,获韩国建国大学博士联合培养认证书;积极服务于社会,勇担时代责任,多次参与志愿活动,如获得第十五届中国长春国际农业•食品博览会优秀志愿者称号等。

一、 坚守奉献之初心,厚植党员之情怀

习近平总书记多次强调:“党员,平常时候看得出来,关键时刻站得出来,危难关头豁得出来”。

平常时候,他就有先锋队的样子,始终秉持“奉献自己、服务他人”理念,积极发扬“传帮带”精神,用心帮助身边同学解决难题。作为高年级博士,他经常在课题组开展科研帮扶,分享科研经验和方法,充分发挥党员先锋模范作用,积极营造课题组互帮互助、比学赶超的科研氛围。他将专业所学,运用在志愿服务与社会实践中,积极参与各种志愿助教活动:参与食品安全教育活动,向公众普及食品安全知识,提高公众的食品安全意识;针对贫困地区的儿童,设计并开发符合其营养需求的餐饮计划。食安宣讲、爱佑童心;百年校庆、核酸采集;社区服务、爱心奉献等志愿服务是心与心的碰撞,是感动,是感悟,是看过世间疾苦之后的庆幸——他选择了食品科学与工程这条艰辛但有价值的路,累积志愿时长达一百多个小时,获得过十五届中国长春国际农业•食品博览会优秀志愿者称号等荣誉称号。

关键时刻,他有主心骨的风范。在一次助教活动的最开始,由于孩子们对志愿者们的到来比较陌生,不愿意参与课堂,课后志愿者得不到孩子们的反馈,助教活动进展步履维艰。大家一筹莫展时,他提议可以让孩子们手拉手围绕成一个圆圈,志愿者们开始分享有趣的小故事或者自己的童年学习经历,这一举措大大地加深了彼此的了解。孩子们逐渐开始回应课堂上老师们的引导,也学会了主动制定学习计划,并踏实完成,成绩也有所提高。

危难关头,他也有顶梁柱的担当。疫情危难之际,他利用寒假时间参与了为期一个多月的疫情防控工作,将筹集到的防疫物资分到缺少物资的人手中,负责信息登记、核酸检测、疫情防控、物资搬运等工作,在疫情防控攻坚期,引导居民规律作息,合理膳食、宣讲营养搭配等知识。他在实践中历练、在奉献中成长,不断践行共产党员的使命与担当,立志做一个接地气的科研工作者。

二、 恩怀祖国供机遇,砥砺前行报家园

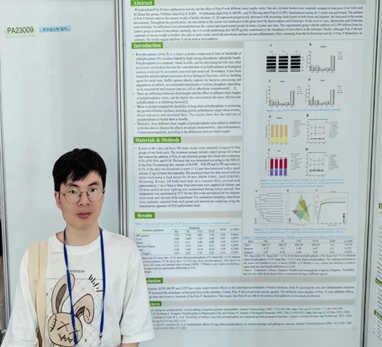

学海无涯,励学强智。为了向更多的人传递科研的这份生命力,他更是积极参加各种各样的学术会议和交流项目。多次作为演讲嘉宾在全国性学术会议上做口头报告,如第六届医药与食品中的植物化学物质与国际会议博士研究生论坛,第一届全国食品生物技术大会研究生论坛等,也参与了俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学夏令营交流短期项目等。

除此之外,他更想在专业技术上精益求精,通过2022年国家建设高水平大学公派研究生项目,于2023年2月前往韩国建国大学进行为期一年的博士联合培养计划。“饮水思源,不忘桑梓;虽在四海,不忘追远”。在留学期间,他始终铭记祖国对自己的资助,每天从早上8点开始投入科研工作,直至深夜12点,同时积极参与科研项目与学术讨论会议,不断学习与总结他国的经验与技术。在多场营养与健康国际会议中,自信地介绍中国食品健康产业的发展与机遇以及自己的相关的科研成果,与Soo-Ki Kim、Kyung Woo Lee等教授初步达成了共同研发功能益生菌的筛选、改造等科研合作意向,促进了国内外学者的交流,形成思想、文化和观念的碰撞。

他在留学期间接受到了先进的科学教育,获得了丰富的专业知识和技能,但他始终铭记着自己的根和魂,保持着对祖国的热爱和牵挂。他深知食品科学与工程对于国家发展和人民健康的重要性,在留学期间,他不仅努力学习国际先进的食品科技知识,还积极关注国内食品行业的发展动态,思考如何将自己的所学所能应用于祖国的食品工业中。回国后,他带着满腔热情和坚定的信念,投身于食品科学与工程的研究与实践中,为提升我国食品工业的科技水平、保障人民饮食安全贡献自己的力量。这一路走来,他所有的成长离不开国家、政府和南昌大学的帮助,他更加明确了自己的定位,立志投身科研、服务社会,他也希望能够在这条路上一直坚定的走下去,去突破知识的边界,去用自己的能力为江西省乃至中国的营养健康食品产业发展贡献自己的一份力量,他希望能用自己的努力与热情,为世界做出一点改变。

三、 追寻肠道健康梦,勇建“食品产-学-研”

科研创新,躬行不怠。作为食品人,谢留明一直努力为健康中国战略付出自己的一份力量。从一次世界肠道健康日的新闻报道中,他发现,全球每年死于肠道疾病的人数在1000万以上,而中国就有1/5的人口患有肠道病,居世界首位。同时,党的十九大提出实施健康中国战略的重大决策部署,强调坚持预防为主,并提出大食物观。

因此,他思考是否可以开发一种副作用较小的功能性食品来缓解肠道负担,面对这一疑问,他在攻读博士期间选择了膳食红曲菌胞外多糖作为研究对象,希望能够为我国肠道疾病的预防尽一份力,真正实现功能性食品的规模化制备,将实验室的研究成果应用于实际生产中,践行大食物观。他深知“不经一番彻骨寒,怎得梅花扑鼻香”,因此他每周累计实验时间达到80多个小时,测了几千个试剂盒,用了上万支枪头,炎炎夏日里实验服被汗水浸透,数九寒冬里手脚冰凉麻木,这些经历为他带来了更多灵感的碰撞与思考。终于,在经历无数次尝试及不断与导师探讨,他发现外源物质金雀异黄酮的添加是重要的突破点,大幅度提高了红曲菌分泌胞外多糖产量。基于此,他深入研究了膳食红曲菌胞外多糖对肠道损伤的保护机制,有效构建了保护肠道损伤及功能缺失的理论与技术。

围绕这些研究成果,他以第一作者身份在Trends in Food Science & Technology等国际高水平期刊上发表SCI论文10余篇,累计IF>100,其中一篇发表于Carbohydrate Polymers关于多糖功能活性的文章被多家顶流期刊如Progress in Polymer Science(IF为27.1)等所引用,成为ESI高被引论文,被引超200次;而另一篇关于红曲胞外多糖结构与活性的文章入选Journal of Agricultural and Food Chemistry期刊封面论文。同时他受邀担任Trends in Food Science & Technology,FoodChemistry, Food Hydrocolloids, Bioresource Technology, Food & Function, Food Chemistry-X, International Journal of Biological Macromolecules, Aging-US等十余家SCI期刊审稿人,是江西省科学教育学会和中国生物工程学会的会员。

他始终坚持理论联系实际,积极探索构建“食品产-学-研”相结合的连锁模式,寻找食品健康产业化生产的难点痛点,积极将科研成果进行转化,申请了国家发明3项,主持江西省研究生创新专项资金项目1项(YC2021-B022)。此外,他也以核心成员的身份积极参与了红曲、青钱柳等产品项目研发,以“技术优势+运作优势”,提供全新模式的红曲、青钱柳产业技术服务,为助力农民致富、乡村振兴和建设健康中国贡献了智慧和力量。